建构数学模型 揭示生物学规律

———《种群数量的变化》教学案例(第1课时)

教材分析

“种群的数量变化”是普通高中课程标准实验教科书《必修3》第四章第二节内容。课程标准中关于本节的具体内容标准为:“尝试建立数学模型解释种群的数量变动”,即引导学生用数学方法解释生命现象,揭示生命活动规律是本节教学的着眼点。通过引导学生建构数学模型,有利于培养学生透过现象揭示本质的洞察能力;同时,通过科学与数学的整合,有利于培养学生简约、严密的思维品质。

教学目标

1、知识目标

(1)说明建构种群增长模型的方法;

(2)用数学模型解释种群的数量变化。

2、能力目标

尝试建立数学模型。

3、情感态度与价值观

(1)关注人类活动对种群数量变化的影响;

(2)培养科学的探究精神。

教学重点和教学难点

1、教学重点:尝试建构种群增长的数学模型,并据此解释种群数量的变化。

2、教学难点:建构种群增长的数学模型。

教具准备

教师制作多媒体课件

学具准备

与本节课内容相关的“学案”。

教学设计思路

数学模型是发现问题、解决问题和探索新规律的有效途径之一。在教学中,通过分析问题→探究数学规律→解决实际问题→构建数学模型的方法,让学生体验由具体到抽象的思维转化过程。关于种群的数量变化,可创设问题情境,由学生根据问题进行自学,然后采用生生交流、师生交流的教学方式解决疑难问题。并联系学生的生活经验,运用所学知识分析、解决问题。

教学过程

1、情景导入 教师出示外来入侵物种——水葫芦和食人鱼引发生态危机的资料,提出问题:那我们能不能对这些外来物种的数量进行控制,防止其数量剧增呢?学生会纷纷说出自己的想法,教师适时引出:同学们都说出了自己的想法,很好,但是不管采用什么方法,首先需要了解其种群数量的变化情况,以“对症下药”。本节课就来探讨“种群数量的变化”,由此引入新课。通过创设情境,激发学生的学习兴趣,引发学生的学习欲望。

2、建构种群增长模型的方法 先从最简单的种群——细菌种群开始研究,看一看细菌种群的数量是如何变化的。教师提问:同学们想一想,由一个细菌到一个细菌种群是通过什么生殖方式来实现的?多数学生能答出:分裂生殖。为了增加学生的直观感,教师展示分裂生殖的动画。继续提问:有一种细菌,在适宜的温度、湿度等环境下,每20min左右通过分裂繁殖一代。如果我们以这种细菌为研究对象,那么,一个细菌经过20min、40min、60min以及更长的时间后会有多少个细菌?学生完成“学案”上的表格。引导学生进一步讨论:N表示细菌数量,n表示繁殖产生细菌的代数,写出n代细菌数量的计算公式。学生将答案写在“学案”上。教师指出:实际上我们刚才所做的工作就是在建构细菌种群增长的数学模型(提出数学模型的概念),那么我们所建构的数学模型能否正确地反映种群增长的实质,这就需要我们进行检验和修正。在教师的引导下,由学生总结建构数学模型的一般步骤。

除了可以用方程式这样的数学形式来反映细菌种群的数量变化,还可以用其他的数学形式来反映细菌种群的数量变化——曲线图。学生活动:以细菌种群数量增长的表格中的数据,以时间为横轴,以数量为纵轴,画出细菌种群数量增长的曲线。(进行模型转换)教师提问:同数学方程式相比,曲线图表示的模型有什么局限性?使学生明确:①数学方程式和曲线图都属于数学模型;②两种数学模型的区别。

3、种群增长的“J”型曲线 曲线和方程式是对理想条件下细菌数量增长的推测,在自然界中是否存在类似的数学模型呢?教师出示“澳大利亚野兔”的资料,提问:①野兔种群增长的原因有哪些?②如果用N0表示野兔种群的起始数量,用λ表示野兔种群数量每年的增长倍数,用Nt表示t年之后野兔种群的数量,那么,Nt为多少?学生能够很容易得出:Nt=N0λt。教师由此引出种群增长的“J”型曲线,并与学生共同总结“J”型增长的数学模型。(引导学生自主探究,得出“J”型增长的数学模型)学生活动:学生阅读教材P66,了解其他“J”型增长的实例。教师提问:“J”型增长能一直持续下去吗?例如海岛上的环颈稚种群的数量在1942年以后会如何变化?说一说你的想法。学生能够答出环颈稚种群的数量在1942年以后不会持续增长。

4、种群增长的“S”型曲线 实际情况与同学们所猜想的是否一样呢?学生活动:学生阅读教材P67的高斯实验。教师总结:通过高斯实验可证明同学们的假设是正确的。教师引导学生讨论:请同学们分析高斯实验中大草履虫数量如此变化的原因。学生能基本答出,教师适时加以引导和补充。教师提问:高斯实验中,大草履虫的数量在第五天以后基本维持在375个左右,即达到K值,同学们如何理解“K”值?学生说出自己的想法,教师予以总结。讨论:试比较“J”型曲线和“S”型曲线的不同之处。教师引导学生从条件、模型假设和建立模型几方面进行比较。

5、种群数量的波动和下降 种群经过增长后,种群数量都能稳定在K值不变吗?同学们看一看“东亚飞蝗种群数量的变化”。(屏幕展示)由此引出“大多数种群的数量总是在波动之中,在不利条件之下,还会急剧下降,甚至灭亡”。教师屏幕展示“鲨鱼的种群数量变化”,提问:鲨鱼种群的数量下降的原因是什么?引导学生从“人类活动对自然界中种群数量变化的影响”进行分析。

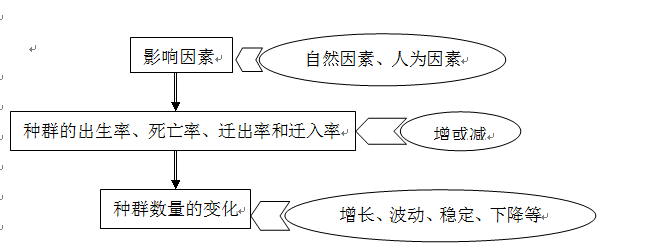

6、影响种群变化的因素 同学们想一想,哪些因素会使种群数量增长、稳定、波动和下降呢?学生分析回答,教师总结如下:

7、研究种群数量变化的意义 讨论:(1)水产养殖户在一个池塘中放养了鲤鱼,他总是希望每年既能捕到较多的鱼,又不危及鱼类种群以后的持续生存,也就是长期获得较高的鱼产量。那么,他每年捕捞多少才合适呢?(2)从环境容纳量(K值)的角度思考:①对濒危动物如大熊猫应采取什么保护措施?②对家鼠等有害动物的控制,应当采取什么措施?学生之间交流后回答,教师引导学生总结出研究种群数量变化的意义。8、课堂小结 这节课主要通过具体的生物现象与规律建立抽象的数学模型,又用抽象的数学模型来解释具体的生物学现象与规律——种群的数量变化,并通过研究种群数量的变化以及影响种群数量变化的因素来解决一些实际问题。

课后反思

由于本节课需要用数学方法来解释生命现象、揭示生命活动规律,故教师在课前要进行“充电”,补充与本节课内容相关的数学知识,以便在课堂上对学生提出的问题能够应对自如。