《生态系统的能量流动》是高中生物人教版必修三第五章第二节的内容。在教学中,笔者发现关于能量流动特点的几个问题,很多学生在认识上存在误区,现整理如下,不当之处还望同行批评指正。

1能量逐级递减与能量守恒矛盾

1.1能量逐级递减与能量守恒的含义

逐级递减的含义是输入到一个营养级的能量不可能百分之百的流入到下一个营养级,真正流向下一营养级的能量大约只有这个营养级同化量的10%-20%。这是因为能量流经每一个营养级时,绝大部分能量以热能的形式散失,还有一部分能量随着残枝败叶或者遗体残骸流向分解者。

能量守恒定律指的是:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变。能量在生态系统中流动、转化后,一部分储存在生态系统中,而另一部分被利用、散发至无机环境中,两者之和与流入生态系统的能量相等。

1.2实例探究

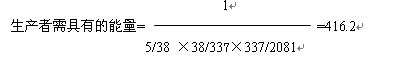

下图是赛达伯格湖能量流动图解(图中数字为能量数值,单位是J/(cm2.a),方便起见,以下单位全部省略)我们探究一下这个生态系统是否既符合能量逐级递减的特点,又遵循能量守恒定律。

由图中数据可知:生产者的同化量是464.6,植食性动物的同化量是62.8,肉食性动物的同化量是12.6,营养级越高,获得的能量越少,符合能量流动的逐级递减的特点。

流入该生态系统的总能量就是生产者固定的能量464.6;储存在生态系统中的能量是未被自身消耗,也未被后一个营养级和分解者利用的能量,即图中未利用的能量327.3;散失的能量包括各个营养级呼吸作用散失的能量122.6和分解者散失的能量14.6,两者之和为464.5,符合能量守恒定律。

由此可见:能量逐级递减与能量守恒并不矛盾。

2.单向流动有例外

分析生态系统的能量流动图解可以发现:动植物的遗体残骸的能量会流向分解者。而在生态农业中,人们可以用作物的秸秆培育食用菌,食用菌又可以被人食用,如此这般是不是不符合单向流动的特点?

2.1单向流动的含义及原因

能量流动的渠道是食物链和食物网,在生态系统中能量只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向后面的各个营养级,不能逆向流动,也不能循环流动。单向流动的原因有两方面:一食物链中各营养级的顺序是不可逆转的,这是长期自然选择的结果;二地球上几乎所有的生态系统所需的能量都来自于太阳能,它被生产者通过光合作用转化为化学能,固定在制造的有机物中,这样能量就由无机环境进入了生物群落。生物在代谢的过程中绝大多数能量通过呼吸作用以热能的形式散失,这些散失的能量无法被生物再度利用。

2.2食物链的类型

食物链有捕食链、腐生链、有寄生链三种类型。

捕食链:捕食链是生态系统中最重要的食物链形式。它是由生态系统中的生产者与消费者之间、消费者与消费者之间通过捕食的关系形成的。如植物→昆虫→蛙→蛇

寄生链:寄生链是指生态系统中一些营寄生生活的生物之间存在的营养关系。哺乳动物为营寄生生活的昆虫寄主,寄生的昆虫又可能成为原生动物的寄主。如鹿→蚤→原生动物→细菌→病毒。

腐生链:腐生链,也称分解链,指营腐生生活的生物在枯枝落叶或动植物的遗体残骸的分解过程中形成的相互联系。腐生链在生态系统中有着重要的作用,它是生态系统的物质循环不可缺少的部分。如动植物尸体为土壤中蚯蚓分解,蚯蚓死后可被营腐生生活的真菌或细菌分解。在死的动植物残体上,从繁殖细菌、真菌及某些土壤动物开始。如:植物残体→蚯蚓→线虫类 →节肢动物

作物的秸秆用来培育食用菌,食用菌又被人食用,它们之间的食物链是:作物秸秆→食用菌→人,属于腐生链,完全符合“生态系统中能量只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向后面的各个营养级,不能逆向流动”即能量单向流动的特点。

3.与能量传递效率有关的计算

3.1人工生态系统中的能量传递效率的相关计算

人工生态系统是指以人类活动为生态环境中心,按照人类的理想要求建立的生态系统。系统运行的目的不是为维持自身的平衡,而是为满足人类的需要。人工生态系受人类社会的强烈干预和影响,人类在系统中既是消费者又是主宰者。

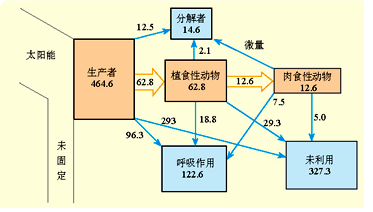

下图是某人工鱼塘生态系统能量流动过程中部分环节涉及的能量值(单位为即103kJ/m

.bmp)

很多学生在分析这个问题时,根据“能量传递效率=下一营养级生物的同化量/上一营养级生物的同化量×100%”的公式,分别求出第二、三营养级的同化量:

第三营养级(肉食动物)的同化量2.1+5.1+0.05+0.18=7.43

第二营养级(植食动物)的同化量4+9+0.5+7.43=20.93

能量从第二营养级到第三营养级传递的效率为=7.43/20.93*100%=35.50%

错误的根源在于很多学生没有注意到这是人工鱼塘,第二、三、四营养级每个营养级都有人为的有机物输入,所以对于第二、三、四营养级同化的能量有两部分来源:一部分能量从上一营养级摄取,还有一部分能量来自于人工有机物输入。第三营养级的同化量7.45中包含人工有机物输入的5,真正从上一营养级获得的能量为7.43-5=2.43。第二营养级的同化量为4+9+0.5+2.43=15.93(其中包含人为有机物输入,因为人为输入的能量也一并流向了第三营养级),所以能量从第二营养级到第三营养级传递的效率为2.43/15.93*100%=15.25%

3.2能量传递效率中的定值计算

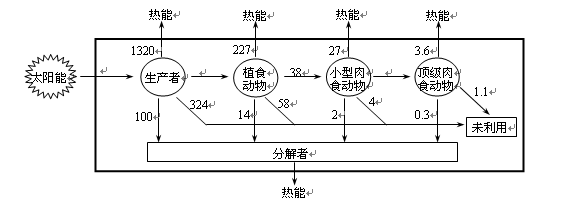

下图是某一水域生态系统在一年之内的能量流动情况资料(能流单位:103kJ/m2·y)。按图中能量传

递效率,若顶级肉食动物增获得1kJ能量,则生产者需具有 kJ能量。(计算结果保留1位小数)

很多学生习惯性地按能量传递效率为10%或20%来计算,显然不合适,因为题目中不是求最大值或最小值。

分析图可知:每一个营养级同化的能量有四个去路:通过呼吸作用以热能的形式散失、流向下一营养级、流向分解者,还有一部分属于未利用的能量。能量的去路之和为该营养级同化的能量。所以植食动物同化的能量为227+38+58+14=337,生产者同化的能量为1320+337+324+100=2081,小型肉食动物同化的能量为38,顶级肉食动物的同化量为3.6+1.1+0.3=5,然后可以计算出每两个相邻营养级之间的能量传递效率。