5月11日上午11时,惠州市博罗县罗阳一中8名初中二年级学生相约一起到博罗县滨江路的东江边烧烤。途中,一名男同学下江游泳时不幸溺水,其4位同学发现后手牵着手去救他,结果一齐落入江中溺亡。

手拉手救人,义薄云天,精神可嘉,但这种方式却极其危险,虽然曾有成功者,但酿成更大悲剧的可能性也很大。据报道,2009年10月24日下午,为救两名落水少年,长江大学十多名大学生手拉手结成人梯扑进江中营救,两名男孩获救,但3名大学生不幸被江水吞没,英勇献身;2011年4月26日,六安市一所小学6年级多名男生在距离学校不远的河边玩耍,一男生在洗脸时不慎落水,危急时刻4名学生手拉手救人,不幸5人均被急流冲走;2012年6月在哈尔滨市呼兰区方台镇高家村附近的松花江边,1名女中学生在岸边洗手时不慎滑入江中,5名同学手拉手营救时不慎一同溺水,其中一男一女两名学生被好心人救上岸,另外4名学生遇难……

引述这些事例,并非反对大家救人,只是想说明,手拉手于水中救人,非常危险。救援专家告诉我们,大家平时觉得手拉手比较稳固,可是一遇到水,手非常湿滑,非常容易脱手,而且手保持一个有效握力的时间也不长,所以手拉手下水救人就是玩命。因此,用这种方法救人,虽然精神崇高,但救人而不讲求方式方法,肯定会险及自身。人的生命都只有一次,都非常可贵,为了救人而舍身取义,酿成更大悲剧,这是更加令人痛心的,非常不足取。

惠州著名搜救志愿者赵喜昌说:“手拉手组成人链救人,需要救援者有很大的力气,并且会游泳的要在前面,最后一个人身上最好能绑个绳子固定住。”赵喜昌说,一般人在溺水的情况,动作变得非常有爆发力,组成人链救人的人,往往会被溺水者抓着乱动,人链因此容易断掉,造成更多的人落水。“所以我们一般不建议组成人链救人,尤其是孩子,他们力气都比较小,人链往往都很不牢固,最好的方式还是在岸上通过绳索或竹竿之类的东西来救助。”

近几年类似悲剧一再发生,该拿什么减少甚至终结这种悲剧?

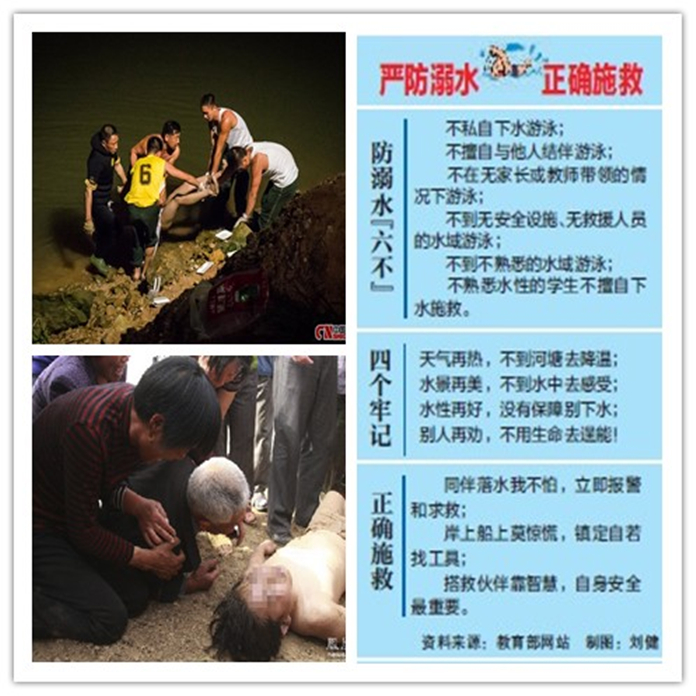

首先,学校和家庭都应该加强对学生的安全教育,让他们能够合理判别相关危险,从而增强自我保护意识。

其次,从小培养孩子的游泳技能。学生们普遍具备一定的游泳技能,尽管不能彻底杜绝溺水现象,但起码可以有效减低危险发生的概率。

第三,培养孩子的应急处置能力。一名学生溺水后,其他学生不假思索地手拉手下水去救,暴露出救人技巧的匮乏和应急处置能力的不足。过硬的游泳技术和一定的救人技巧,缺一都能让救援者遭遇危险。

【专家声音】

应重视培养青少年自救本领

国家行政学院应急管理培训中心游志斌博士

对于如今涌现出来的很多救火、救人的小英雄,游志斌认为,如果自身不具备防护能力,其本身就处于一种危险的境遇当中,有时甚至会成为被救的对象,那就得不偿失了。

游志斌表示,我们应该重视对青少年相关技能的培养,尤其是在自救本领和自我防护技能方面。就当前而言,如何提高青少年的基本应急技能,是一项十分关键的任务。我国政府可以建立志愿者组织或者一些社会组织,来加强相关技能培养。比如红十字会,通过开展一些专业技能、综合技能相结合的培训,把急救的一些知识,贯穿到青少年的社会活动和培养当中去,使青少年能真正掌握一些防护技能。

另外,学校也应该开展一些有针对性的技能培养活动。如在临近大江大河的地方,开展游泳方面的培训;在火灾频发区,加强火灾防护技能的培养,使学生在模拟的情景下,学会逃生和自我防护。

【专家声音】

溺水死亡概率非常高 中小学生勿贸然施救

据急救医生王颖介绍,一般来讲,溺水超过2分钟,溺水者会昏迷;如果溺水3分钟到4分钟,即致其脑死亡;若是在溺水5分钟时被救出,即使被救活,一般也会瘫痪。而对于未成年人来说,肺活量更小,控制力不足,可生还救援时间比5分钟更短。“但是,消防队员再快,也不太可能在5分钟之内抵达现场,所以溺水后死亡的概率会非常高。”他遗憾地表示。

在国外,孩子在进入小学后就开始接受以自救知识为主体的生存教育,从而大大提高了在紧急情况下自救及施救的能力和素质。国家行政学院应急管理培训中心游志斌博士建议,国内的学校也应该开展一些有针对性的技能培养活动。如在临近大江大河的地方,开展游泳方面的培训;在火灾频发区,加强火灾防护技能的培养,使学生在模拟的情景下,学会逃生和自我防护。

专业游泳教练刘练介绍,中小学生属于未成年人,救助他人的能力有限。要教育学生,发现有人溺水时,不能贸然救助,防止在救助他人时自己溺水身亡。在这种情况下,要向四周大声呼救,请周围的成年人救助溺水者。当周围没有人时,可跑到距事发地点最近的有大人地点去求救。现场可用投木板、救生圈、长杆、绳子等方式,让落水者攀扶上岸。